【报网融合】冲锋环境监测一线8年!他练就一双“火眼金睛”,为绿水青山保驾护航

2024年10月,山西省阳泉生态环境监测中心工程师余涛,代表山西参加第三届全国生态环境监测专业技术人员大比武,捧回了应急组个人三等奖。余涛在环境监测一线默默耕耘8年,应急处置冲锋在前,用数据支撑环境治理,为绿水青山保驾护航。正是由于他和队友的不断努力,河畅、水清、岸绿、景美在阳泉正一步步变为现实。

扎根阳泉,心系环保

1989年,余涛出生在河南省安阳市林州市姚村镇。他的爷爷曾参与修建红旗渠,在工地上整整奋战了10年。从小听着修渠故事长大,余涛深知水资源的珍贵堪比生命。2009年高考时,他毅然选择了中国农业大学环境科学专业。

2013年大学毕业后,余涛在河南大河水处理有限公司工作了三年。女友张晓云是他的同乡,从河南信阳师范学院毕业后,回老家当了一名小学老师。2016年1月,两人喜结连理。

余涛从事的工作虽与专业相关,但并非直接的环境保护。2016年10月,他通过考试进入阳泉生态环境监测中心。一年后,妻子也考到阳泉一所小学当语文老师,小两口终于团聚了。

余涛和妻子张晓云 / 图片来源:受访者提供

环境监测是环保工作的基础,是守护环境的“火眼金睛”。余涛的主要工作是精准获取各类环境要素的监测数据,为阳泉市相关管理部门提供技术支撑。进入新单位后,他勤琢磨、下苦工,很快掌握了质量体系、环境法规标准、仪器设备操作、样品采集与实验分析等各环节要点,专业素养迅速提升。

在阳泉的这几年,余涛见证了这座城市的点点滴滴,街边的每条小巷、城外的每座山头,他都再熟悉不过。他打定主意,要用手里的仪器为阳泉的环境“把好脉”。因为他知道,一个个看似枯燥的数据背后,是阳泉的山山水水,是老百姓实实在在的日子。

应急先锋,彰显担当

2019年,余涛代表阳泉参加山西省生态环境监测专业技术人员大比武。赛前,他一边刻苦钻研理论知识,吃透每一个标准和原理;一边扎根实验室,反复练习分光光度法、气相色谱质谱法等比赛方法。面对众多强劲对手,他与团队成员紧密协作,最终获得团体三等奖。

2020年3月26日8时06分,阳泉市生态环境局接报,太旧高速平定段原坪村附近发生了一起焦油罐车燃烧泄漏事故,消防、公安、交警、应急、环境监测人员迅速赶到现场。车上是易燃易爆物品,随时有可能起火甚至爆炸,监测工作需要尽可能靠近事故点,才能准确了解污染源,摸清污染范围和趋势。

面对刺鼻的气味和潜在的爆炸风险,余涛带着仪器就往核心区域冲,不断调整监测点位。因为泄漏的液体中含有很多挥发性气体,需要监测总挥发性有机物,掌握它的扩散趋势,周围村庄作为敏感点,也得进行环境空气监测。

余涛(右)和同事监测地表水 / 图片来源:受访者提供

除了空气污染,水质也有可能被污染。现场设置了3个应急池,用来储存泄漏到河道的污染物,还设置了多道拦截坝、吸油毡拦截污染物,因为河道下游就是饮用水源地原坪水库,绝对不能让污染物进入水库!

余涛和队友主要监测化学需氧量、石油类这些特征污染物,这些数据能反映污染物的浓度、范围和趋势,给应急指挥部的处置提供数据支撑:是继续设置拦截坝,还是加派力量抽取应急池中的污染物,是否需要准备应急备用水源,是否需要疏散居民……凭借专业技术,依靠勇气担当,余涛和队友保质保量完成任务,该事故得以圆满处置。

一线坚守,不惧艰难

阳泉地形复杂,监测任务常常需要深入山区、河流和工业园区。2021年盂县进行土壤监测,时间紧、任务重,余涛却突发季节性过敏性鼻炎,医生说是野外的苦蒿花粉导致的过敏,得整天带口罩。领导让他休息,他却自告奋勇,备好鼻炎喷剂、冲鼻子的生理盐水和口服含片就出发了。

到了现场,有个点位车开不进去,余涛和队友只能徒步前行。山脚下苦蒿特别多,余涛喷嚏一个接一个,清水鼻涕流个不停,有两分钟都喘不上气,他赶紧用喷剂缓解症状。野外高温加上密集的过敏源,每走一步都异常艰难,但为了按时完成采样,他顶着喷嚏和汗水,穿过玉米地、灌木丛,最终精准抵达点位,完成采样监测任务。

余涛在山里进行生态核查 / 图片来源:受访者提供

2022年国家生态遥感样地核查时,要做生态点位核查,必须亲眼看到点位的地形地貌、植被情况等,再和卫星地图上的标注进行比对核查,每一次精准抵达点位,都是对卫星数据的实地验证,这样才能确保生态评估的准确性。每天步行两三万步,是余涛的生活常态。

在寿阳县的生态核查中,余涛和省生态环境中心李进峰主任一组,两人跑了一个星期的点位。有一个点位走了2公里小路,卫星地图上显示到达点位附近还有200米,可是一个小山挡住了视线。因为无人机等装备配置不足,他们就砍断灌木和树枝,翻过小山到达点位。

这些经历让余涛深刻体会到:监测数据的真、准、快、新、全,离不开一线的摸爬滚打。

数据支撑,助力治理

细颗粒物(PM2.5)和臭氧(O3)协同控制,是大气污染防治的核心工作。空气臭氧浓度上升,主要是因为氮氧化物(NOx)和挥发性有机物(VOCs)的排放量增多。NOx主要来自发电厂、钢铁厂、水泥厂等固定源,以及燃油车、船舶、飞机、工程机械等移动源的排放。

余涛进行废气采样监测 / 图片来源:受访者提供

VOCs的来源有两个,一个是人为源排放,一个是植物排放。要削减VOCs排放,重点还得放在人为源上。人为源又包括工业源、交通源、生活源和农业源,其中工业源排放量最大,占了人为源排放量的一半左右,是VOCs控制的重点,主要集中在石化、化工、工业涂装、包装印刷这些重点行业。

在阳泉市大气颗粒物来源解析研究中,余涛和团队成员深入以上行业,采集了数百份样本,详细记录气象参数,最终解析出VOCs及臭氧来源,为制定臭氧污染治理措施提供了科学依据。

2021年,余涛参与编制《阳泉市“十三五”生态环境质量报告书》。2021-2022年,他和团队成员又攻克了低浓度颗粒物、电导率等项目的扩项资质认定难题,进一步提升了实验室的监测能力。一系列成果助力阳泉市精准施策,细颗粒物和臭氧污染治理取得阶段性成效。

全国比武,再创佳绩

2024年7月,余涛再次代表阳泉参加山西省生态环境监测专业人员技术大比武,斩获个人二等奖。为了能在五年一届的全国大比武中取得好成绩,给山西争光,他又一头扎进了备战集训。

余涛在山西省生态环境监测专业技术人员大比武现场 / 图片来源:受访者提供

为了更好地掌握理论知识,天还没亮,余涛就开始研读课本,密密麻麻的笔记写了一本又一本。盛夏时节,酷暑难耐,余涛和队友在三四十摄氏度的帐篷里模拟比赛环境,反复进行实操训练。夜深人静的时候,整个实验楼只剩下他一个人还在练习。

备战比武的7个月里,余涛几乎没有周末和节假日。在集训的关键时刻,儿子生病发烧,母亲感冒头疼,为了不让他分心,妻子默默承担了一切。

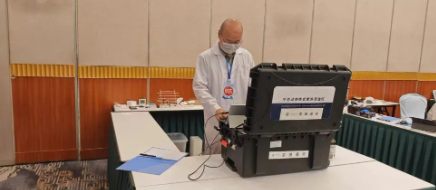

余涛进行室外比武项目练习 / 图片来源:受访者提供

全国大比武正式开始了,余涛一项项顺利完成。无人机比赛要求清晰拍摄一片小树林中4个10厘米见方的二维码,还要飞过被视线遮挡的小树林,去人工河道采集1升水样回来。在拍摄第4个二维码时,摄像头对焦出现问题,余涛冷静下来,立刻作出调整,迅速解决问题,赶在7分59秒回到停机坪,提前两分钟完赛。最终,在一众高手中,余涛获得应急组个人三等奖。

“守护好这一方水土,就是守护我们的未来。”余涛说。如今,河畅、水清、岸绿、景美在阳泉正一步步变为现实。未来,他将继续扎根一线,用实际行动诠释对生态环保事业的热爱与担当。

供稿:胡 平

排版:黄 敏

初审:黄 敏

复审:马 燕

终审:闫俊峰